近日,地科学院2024级地质学专业硕士生郑凯航以第一作者身份在中文EI检索期刊《地质学报》上发表题为“硅同位素演化趋势与全球硅循环过程”的研究论文(图1)。硕士生郑凯航为论文第一作者,其导师朱光有教授为论文通讯作者,乐竞体育在线为第一完成单位。

图1 论文首页

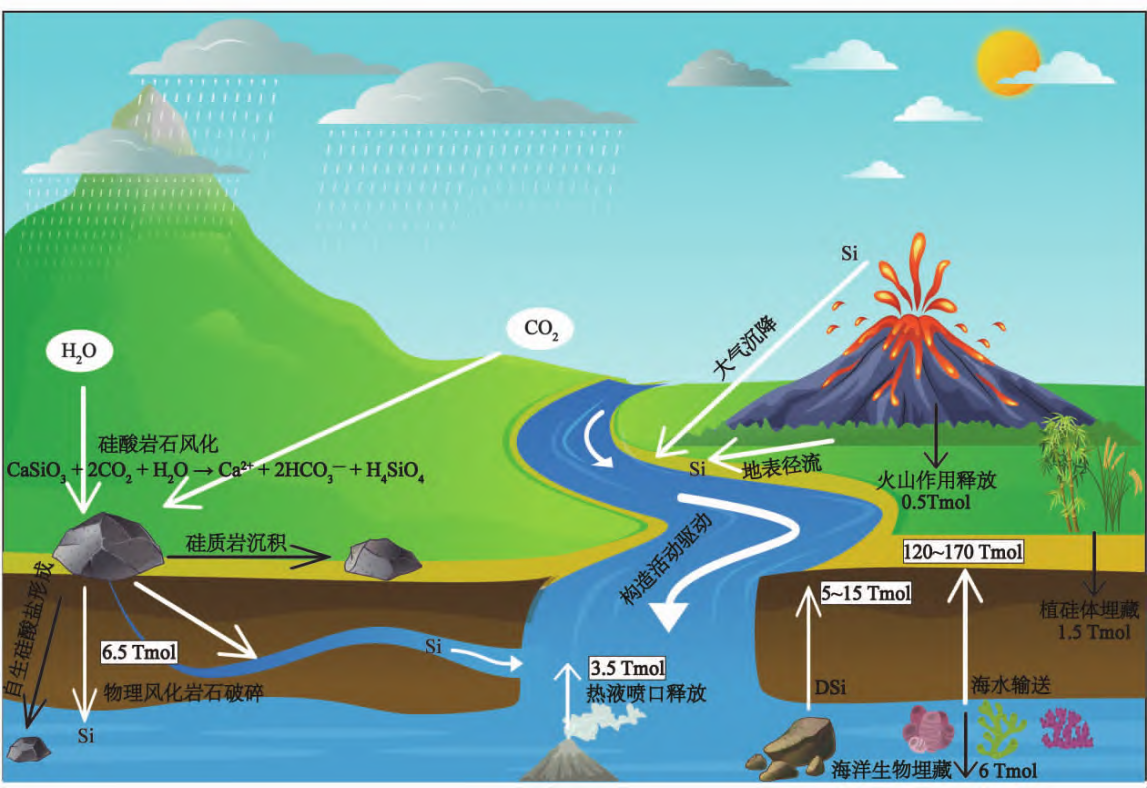

论文系统梳理了硅在地球系统中的循环路径及其对全球气候的深远影响,为理解硅元素在多圈层迁移与碳循环耦合机制提供了全新视角。硅是地壳中含量第二丰富的元素,其循环贯穿岩石圈、水圈、生物圈和大气圈,不仅维持生态系统功能,还在调节全球碳循环与长期气候变化中发挥核心作用。硅的“源”主要包括硅酸盐岩石风化、火山活动和海洋生物硅再生;“汇”则涉及生物硅沉积、矿物沉淀与构造埋藏。这些过程在不同时间尺度上达成动态平衡,并受气候、生物活动与板块构造共同调控(图2)。

图2 源-汇平衡与全球硅循环

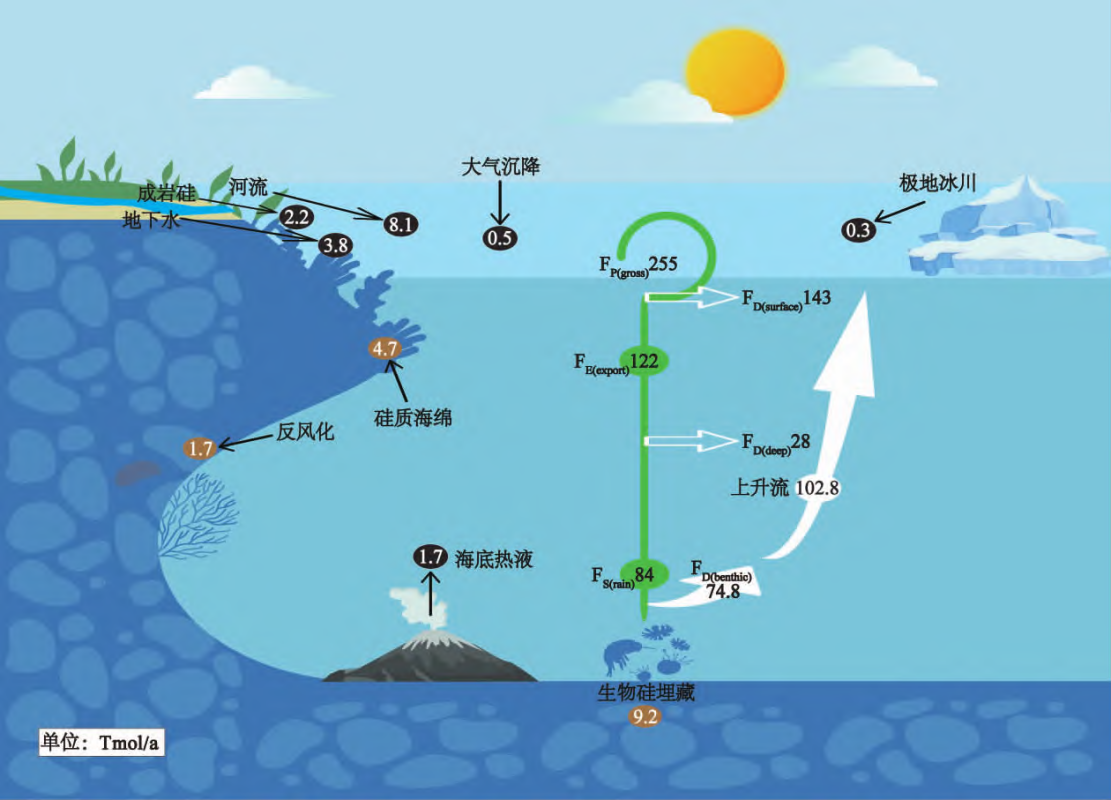

论文重点阐述了硅同位素(δ³⁰Si)作为“天然示踪剂”的关键价值。硅同位素在风化、生物吸收与水岩作用中发生显著分馏:轻同位素(²⁸Si)倾向于进入溶解相,而重同位素则残留于固体中。这一特性使其成为追溯硅来源、重建古环境及评估现代硅循环路径的有力工具。研究还揭示了硅循环与碳循环的紧密耦合。硅酸盐风化消耗大气CO₂,而海洋生物(如硅藻)通过“硅泵-碳泵”联动机制,将碳输送至深海埋藏,形成地球系统的天然负反馈,对缓解温室效应具有重要作用(图3、图4)。

图3 硅的生物地球化学循环图

图4 全球海洋硅循环和海洋硅收支示意图

该研究深化了对地球历史中硅循环演变的认识,也为推动“硅调控气候”的实际应用——如增强岩石风化、硅肥施用等碳汇技术——提供了科学依据。在未来还需进一步开展跨圈层循环模型构建与高分辨率同位素分馏机制研究,以提升对地球系统物质循环与气候变化响应的预测能力。

论文连接:https://doi.org/10.19762/j.cnki.dizhixuebao.2025247